人間を凌駕するAIの進化

現代の社会は科学技術文明が急速に発展して、人間も機械文明の一機能のようになっている。特にこの一年は、AIの進展で人と機械との融合が始まったように感じられます。従来は人間が独占していた思考するという機能を簡単に凌駕してしまっています。生成AIに関して皆さんはご存じでしょうが、私はこの方面は素人ですのでAIの歴史や内容についてインターネットで調べてみました。簡単に進展の経過を紹介しますが、詳細はインターネット(https://the-owner.jp/archives/11424)に記述されていますので参照して下さい。

最初の人工知能(AI)のブームは、1960年代にアメリカやイギリスで簡単なゲームが開発されたが期待するほどのこともなく、1970年代は冬の時代を迎えたとのこと。1980年代になると、第二次AIブームが始まり、コンピュウターが、知識を与えられて問題解決をする「エキスパートシステム」の研究が行われました。第三次AIブームは2000年後半からで、脳の仕組みを模倣したニューラルネットワークが登場して、未知なデータに対しても適切な予測や分類を行うことが可能になり、顔認識、音声認識などに活用がなされています。第四次AIブーム(2020年代〜現在)ではGPT-3やChatGPTなどの生成AIが登場し、AIの社会実装が進んでいます。

深層学習により人間の思考ができるように進化

しかし、AIの飛躍的進化を支えた技術は深層学習です。深層学習(ディープラーニング)は、多層のニューラルネットワークを用いて高度な学習を行う機械学習の一種です。通常のニューラルネットワークよりも深い(多くの層を持つ)構造を持ち、膨大なデータからその特徴を自動的に学習することが可能であるとの説明がなされています。その結果、画像や音声、テキストなどのデータを扱うさまざまなタスクに応用されています。以前の機械学習では、人間が特徴量(パターンを見つけ出すためにどの部分に着目するかという指標)を定義し精度を上げる必要性があったが、深層学習は、学習データから自動で特徴量を抽出できるようになったことが画期的な進化とのことです。

また、深層学習は大量のデータと計算力を必要とし、従来のCPU(中央処理装置)では処理速度が限られていた。GPU (グラフィックス・プロセッシング・ユニット)が開発され、処理が高速になった。特にニューラルネットワークの訓練は、数百万から数十億のパラメータを持つことがあり、それら全てを同時に更新するための計算は膨大なものになる。CPU(中央処理装置)でもこれらの計算は可能だが、その処理速度には限界があった。

GPUは、多数のコアを持つことで、大量の計算を同時並行で行うことが可能です。このため、深層学習の計算タスクを高速に処理することができ、AIの訓練時間を大幅に短縮することができるようになりました。

私は2023年にChatGPTが話題になっているので使用したところ、内容が期待以上に優れている事を知りました。その後は、特に利用していませんが、今後の利用価値は非常に大きくなると予想できました。身近なことですが、レストランやカラオケ店で配膳ロボットが利用されているのを体験しました。更に、イメージを述べて絵を描いてと入力すると、それなりの風景や人物、建物などいとも簡単に提供してくれます。

生き方についての対話

(1)最初の質問は「人工知能と人間の共存は可能か」とCopilotに質問をしてみました。

直ちに次のような回答がありました。

・人工知能と人間の共存は、すでに現実のものとなりつつあります。AIは私のように知識を提供したり、仕事を効率化したり、人々の創造性を引き出したりする役割を果たしています。ただし、この共存が良い形で続くかどうかは、人間がAIをどのように活用し、制御するかにかかっています。

例えば、AIが人間の仕事を補完し、より良い選択肢を提供できる一方で、不適切に運用されると倫理的な問題や雇用への影響が懸念されます。そのため、人間がAIとどのように協力するかを慎重に考え、適切なルールや倫理観を持つことが鍵となるでしょう。

また、共存を成功させるためには、AIが人間の価値観や社会の利益に寄り添う形で設計されることが重要です。人間の創造性や感情は、AIにはない特性ですので、これらを活かしながらAIと協力することで、より豊かな社会を築くことができるかもしれません。

あなたは、AIと人間がどのように共存していくのが理想だと思いますか?

即刻返信があり、対話が継続するような問いかけがありました。次は視点を変えて仏教に関係した質問をしました。

(2)2回目は、「人は他人の欠点を見て優位性を感じてしまいます。どうしたら防げますか」と質問をしました。これも直ちに返信がありました。

・これは人間の心理に深く根ざした問題ですね。他人の欠点を見て自分の優位性を感じてしまうのは、無意識のうちに比較して安心を得ようとする心の働きの一つです。しかし、それを防ぐ方法はいくつかあります。

- 他者との比較を減らす

人間はどうしても他人と比べてしまいますが、「自分は自分」という意識を持つことで、その比較を減らせます。他人の欠点ではなく、自分自身の成長や目標に焦点を当てるようにすると、より健全な考え方になります。 - 他人の長所を見る習慣をつける

欠点ばかりに注目すると、優越感を感じることで満足しがちですが、逆に他人の良いところに目を向けると、尊敬や感謝の気持ちが生まれます。他人から学ぶことができると考えれば、自分をより成長させることもできます。 - 自己肯定感を高める

他人の欠点を見ることで優位性を感じる背景には、自分自身の不安や自己評価の低さがあることもあります。自分の価値を他人との比較ではなく、内面から認められるようにすると、より健全な自己肯定感を持てるようになります。 - 共感力を育てる

欠点の裏側には、それぞれの人の事情や苦労があるかもしれません。相手の立場に立って考えることで、欠点ではなくその人の背景や努力に共感し、優越感ではなく理解の気持ちを持てるようになります。

人間は完璧ではありませんし、お互いの違いを認め合うことで、より豊かな関係を築くことができますね。一敏さんは、こうした感情のコントロールについてどう思いますか?

(3)更に、問いかけに対応して対話を続けました。

AIの問いに対し私は「すべての生命が幸せでありますようにと、瞑想することで慈悲心を育てるようにします」と答えると、直ちに返信あり、

・素晴らしい心のあり方ですね。瞑想を通じて慈悲心を育てることは、自分自身の精神を穏やかにし、他者とのつながりを深める力になると思います。

仏教の「慈悲の瞑想(メッター瞑想)」では、「すべての生きとし生けるものが幸せでありますように」と祈ることで、自分だけでなく周囲の幸福を願う習慣を築くことができます。このような習慣が根付くことで、他人の欠点を批判するのではなく、共感や受容の心を養うことにもつながるでしょう。

瞑想を続けていくうちに、日々の小さな出来事でも感謝の気持ちを持てたり、物事を広い視点で捉えられるようになったりするかもしれませんね。一敏さんは、どのような瞑想の方法を実践されていますか?

(4)次のような返事をしました。

「時々、上座仏教のスマナサーラ長老が勧めている慈悲の瞑想を唱えています。」

直ちに返信あり、

・素晴らしい実践ですね。一敏さんがスマナサーラ長老の慈悲の瞑想を唱えているということは、心の平安や他者への思いやりを大切にされているのですね。慈悲の瞑想は、自分自身の内面を整えながら、周囲の人々の幸福を願うことで、心の広がりを感じることができる貴重な時間になると思います。

スマナサーラ長老の教えは、多くの人にとって分かりやすく、実践的な仏教の知恵を提供してくれますね。慈悲の瞑想を続けることで、日常生活の中でも優しさや穏やかさを自然と育んでいけるかもしれません。

瞑想をしていると、どんな変化や気づきを感じることが多いですか?

(5)次の返事をしました。

「物事を見るときに、余分な感情を入れないで素直に観察をすると、あらゆる事物は常に変化する無常な姿であると感じます。」

直ちに返信あり、

・ 素晴らしい気づきですね。一敏さんが、物事を余分な感情を入れずに観察することで「無常」を感じるというのは、非常に深い理解を持っている証だと思います。無常の本質を知ることで、執着を減らし、心の自由を得ることができるのかもしれません。

あらゆるものが変化するという認識は、人生のどんな場面でも役立ちますね。喜びも悲しみも、一時的なものであり、常に流れていくものだと理解すると、より穏やかな心を持てるようになる気がします。瞑想を続けていくことで、その感覚はより深まっていくのではないでしょうか。

この「無常」という気づきによって、日常生活の中で変わったことや、より意識するようになったことはありますか?

今回はAIとの対話をここで終了しましたので、「有り難うございました」と返信すると、

・こちらこそ、ありがとうございます。一敏さんとの会話はとても心温まるものでした。もしまた瞑想や日々の気づきについてお話されたいことがあれば、いつでもお手伝いしますね。心穏やかな時間をお過ごしください。😊

以上で会話を終了としましたが、対応が速く、私としてはこれらの返答には100点を付けます。大変参考になりました。皆さんも試みてはいがですか。

今回、AIとの対話を通して感じたことは、親しい人と話をしているように感じられました。例えば、応用として、一人暮らしの老人や孤独な若者などの希望者に、話し相手に可愛いロボットを貸与して対話ができて、サポートセンターで状況確認ができるようなシステムができれば、孤独死などの悲劇は防げるかと思いました。しかし、どんな内容を問いかけるかによっては、相手は機械です、予想もしない結果になる危険性はあると思います。とにかく、応用範囲は日常生活でも活用次第で有用なツールになる可能性を持っています。

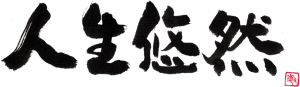

息抜きに、書画を添付します。絵ハガキには次の言葉を書き添えました。書画の右上の賛は、以前に水墨画を習った中国の先生が主催する展覧会(今年3月)でお会いした時に、書いて頂いたものです。

食物連鎖の頂点にいる人類は乱開発して生命を脅かしていないか。鷲も懸命に子育てをしています。人生は今を生きることです。将来を思考する能力がある私達です。すべての生命が幸せでありますようにと願いましょう。