宇宙の本質を理解し、苦しみから解放される道を般若心経は説いています。すべての存在が空(くう)であるとは、固定された実体はなく、常に変化していて、そこには私という固有の実体はありませんということです。この教えを知識としてではなく、心身を通して頷けると、執着を捨てることができ、心が静まり、平穏な境地に達することができると述べています。私たちの日常生活においても深い洞察を提供し、困難を乗り越える力となります。

坐禅は、般若波羅蜜(悟りに至る智恵)を実践するうえで非常に有効です。坐禅することにより、私たちは心の静けさを保ち、執着から解放される道を体得します。これにより、物事の本質を見極める力が養われ、困難な状況でも冷静さを失わず、より良い判断を下すことができます。

坐禅の実践は、私たちの身体を自然と一体にし、自己反省を深め、無条件の愛と共感を持つ心を育む助けとなります。坐禅の時間を通じて、他人との関係においてもより深いつながりを築くことができるでしょう。般若心経の教えが、坐禅を実践することで頷けて、私たちの生活に安定と安心をもたらし、変化と不確実性の中でも心の平穏を保つことができます。

今回もAIを参考にして書き出しましたが、きれい事が並び優等生の回答のようなので加筆修正を加えました。しかし、この知識を得たからといって「空」の本質が分かった訳ではありません。また、坐禅の効能を述べた言葉が並んでいますが、それらを簡単に実感することは無いと思います。現実の仏教の修行のあり方を見ると、長い修行実践が必要となります。坐禅を経験した方はわかると思いますが、坐禅を始めると直ぐに、アタマの中に種々な思いや妄想が沸き立つように駆け巡ります。何故かと考えてみると、普段の生活では、目を通して物を見ますが、見えると直ちに対象を認識し、どんな物か判断し、目の動きと共に、次々と対象が代わります。現実は、対象を認識しながら脳は働いています。

坐禅の姿勢をして、目を半眼にして物を凝視しないようにすると、頭に中は走馬灯のように雑念が湧いてきます。心が安定し、平穏な落ち着いた気持ちには簡単にはなれないと思います。自然な脳の働きで、それは生きている証拠です。

真剣で継続した修行が必要

般若心経が説いている真理を修得するには多くの時間が掛かります。ブッダが悟りを開いた菩提樹の横にはマハーボディ寺院の大塔が立てられ周辺一帯は管理された聖域です。次々とアジアの国々から信仰の篤い人々が途絶えることなく参拝にきています。寝泊まりをしながら修行に励んでいる一団(チベット仏教徒か?)もいます。

写真で紹介します。

写真1.ブッタガヤの大塔 写真2.参拝者や修行僧

写真1.ひときわ高いのが大塔で周辺には多くの小塔があります。写真2.は左側の白い衣の人達は僧侶に引率された東南アジアからの参拝者で、右側に見える行列は菩提樹へ向かう僧や参拝者の列で、突き当たりを右折すると写真3の菩提樹あります。5分から10分くらい座ってお祈りをして次の人に座を空けます。私達日本からの参拝者も同じように座り祈り、瞑想をました。写真4.は経典を前にして読経していますが、経典の文字からするとチベット仏教の僧侶かと思います。早朝から長時間座っている様子でした。

写真3.菩提樹と左側は大塔 写真4.小塔の前の読経僧

東南アジアやチベットからの参拝者や僧侶の方のブッダへの信仰は、日本人の仏跡参拝者とは異なり、その深さや真剣さには頭が下がります。

写真5は朝食を支援する人達と行列して支給を受ける僧侶で、誰でも並べば食事を頂けます。

写真5.朝食の支援 写真6.五体投地する用具と修行僧

写真6はチベット僧が五体投地の用具を持参して、寝泊まりをしながら修行していると思われます。

無常を感得

般若心経の「空」を理解する基本は、「諸行無常」という真理を知ることです。この世の存在するあらゆる事物や現象は無常である。即ち、留まることなく、一刻一刻、変化している過程(プロセス)であることを実感することです。

私が無常の意味に気づいたのは、最初のインド仏教聖地巡礼(旅行社のツアー)に参加した時です。当時のインドの道路事情は非常に悪く、次の目的地に行くまでに5,6時間掛りました。そのために乗車している長い時間を埋めるために僧侶の方が同乗していて、仏教の基本である「四諦八正道」を解説してくれていました。次の目的地へ移動の間に、毎回30分くらい話をしてくれていました。分かり易い説法で、理解が進み感動した記憶があります。説法を聞きながらぼんやりと窓外の移りゆく景色を見ていたときに、「無常」とは「常が無い」と反対から読むことだと気づきました。これまでの悲壮感の漂う無常から、積極的な無常感へと心が切り替わった感覚がありました。この体験から、最近では、日常生活で起こる目の前の出来事は、すべて一期一会の出会いであり、生きているのは「今、ここ」しかないことを実感できるようになりました。

その後の2回のインド巡拝は松原哲明師と坐禅会の仲間との旅行でした。そこでは乗車の空き時間は哲明師や同行の僧侶方の法話聞くことができました。特に、哲明師は生涯追い求めていた玄奘三蔵の足跡を「大唐西域記」をたどりながらインド西域や中国の旅をしていますので、現地での解説も経験に裏付けられた思いのある素晴らしい説法でした。

私がインド仏教聖地巡礼に最初に参加したのは2007年1月でした。写真1から7は11年後の2018年の4回目の巡拝時のものです。

書と絵の一体化の試み

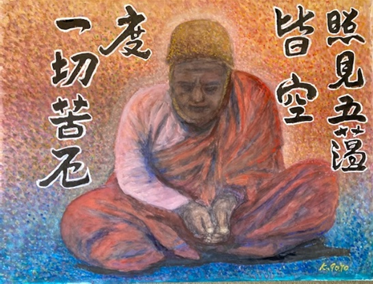

写真7は大塔の回廊で瞑想している修行僧です。この写真7をアレンジして4年前に描き公募展に出品した水彩画に、5月になって、書と絵の一体化の試みとして般若心経の言葉を書き入れたのが写真8です。

写真7.修行僧 写真8.書画として一体化

手元にある絵(水彩画、水墨画)に半年前から人生を考える言葉を書き入れています。写真8で19作品となりました。

この書は般若心経の冒頭の「観自在菩薩行深般若波羅蜜時照見五蘊皆空度一切苦厄」の後半「照見五蘊皆空度一切苦厄」部分です。私達の心身を構成している五蘊(色・受・想・行・識)が一切空であると照見したことで、すべての苦厄から自由になったと説いています。五蘊の「色」は形あるもの、ここでは身体です。それと心の働きである精神的働き(受・想・行・識)が共に「空」であると見極めたときに、苦しみや執着から自由になったとの意味です。修行僧は何処の国の僧かは知りませんが、長年修行をしている様子です。彼の心の内は「五蘊皆空度一切苦厄」かもしれません。

仏教用語では「諸法無我」に相当します。あらゆる事物や私達は流動するプロセスですから、そこには固定した実体がない、私という存在(自我)もない「無我」であると教えています。でも簡単には、自尊心(他と比較する高慢心など)を克服することは出来ません。そのための長い時間の修行実践が求められているのです。

作品が貯まりますと、全体を展示して眺めてみたいと思い、60歳定年後の趣味(書道、水彩画、水墨画、仏教(禅宗))の総決算を計画しました。近くにある麻生老人福祉センターのギャラリーで6月23日(月)から7月5日(土)の間に個展を開催することにしました。個展も自尊心の現れでしょう。