伝統の大転換―明治維新

最近、縁あって島崎藤村「夜明け前」についてもう少し知りたいと思いPCで調べていましたところ、夜明け前を解説する講義をYou-Tubeで見つけました。執行草舟氏{(株):日本生物科学、日本菌学研究所の社長}は読書家で「夜明け前」を中学時代に読んで感銘を受けたと述べています。講義も自身の人生を重ねての熱弁を聴いていて、私の頭の中を駆け巡った情景は次のようでした。江戸末期の幕藩体制では、強力な近代装備の西洋諸国の攻勢にはとても対応出来ないと、方向転換した薩長の下級武士は、欧州に学び近代化するしかないと確信したのでしょう。当初は尊皇攘夷でしたが、イギリスやフランスと戦闘した薩摩や長州は、王政復古に思想を変更し、幕府体制を倒す倒幕に転換したのは当然の流れだと思いました。倒幕が完了すると直ちに、伝統のある江戸時代の旧体制を解体し、士農工商の階級組織を廃止し、四民平等を推し進め廃刀令により、帯刀を禁止するなど、矢継ぎ早に今までの伝統と価値体系を一気に大転換し、欧米流の近代化を成し遂げている。

「夜明け前」に見る激動の明治維新

小説は幕末から明治にかけて世の中が激動した時代に、藤村の父親である青山半蔵が理想(王政復古)を夢みたが挫折した生涯を描いています。小説の書き出しは「木曽路はすべて山の中である」とあるように山深い中山道の宿場町馬籠の本陣・庄屋の当主である青山半蔵は国学を学び、王政復古に心を弾ませていた青年でした。

現在の馬籠宿と木曽路

1853年(嘉永6)ペリーの黒船が浦賀に来港し、明治の尊皇攘夷が始まるが、薩摩藩や、長州藩が外国船と戦火を交え、その武力格差の大きさを知って西洋の近代化に舵を切ったことなどは、山深い木曽路の青年には伝わりません。

新しい時代の到来を待っていたが、西洋文明主体の文明開化の新政府の方向は、半蔵の期待と異なっていきます。自分たちが先祖から所有していた山林も国有化され、伐採も禁じられることになる。半蔵はこれに対して抗議運動を起こすが、戸長を解任されるなどして大きな挫折。更に、嫁入り前の娘の自殺未遂など、家運にも暗い影がさしてくる。

村の子供たちに読み書きを教えていた半蔵は、上京し国学を活かそうと教部省に出仕するが、同僚からの国学への冷笑に傷つき辞職。その後、飛騨にある神社の宮司も数年で止めて郷里に帰る。

半蔵の生活力のないのを責めた継母の判断で、40歳で隠居することになり、読書をしながら地元の子供たちに読み書きを教えて生活を送るが、次第に酒浸りの生活になる。

次々と青山家も問題が起こり、家を傾けたと親戚に責められ、無理やりに隠居所に別居させられる。精神が蝕まれ、座敷牢に監禁され、最後は自らの排泄物を投げつける廃人となり病死する。時代に翻弄され、伝統ある国学のような学問や組織も、価値ないものとして捨て去る強引な改革によって、置き去りにされる実直な民衆が犠牲になった明治維新の事実。このことを残したいと、島崎藤村が長編小説として歴史を書き留めたのでしょう。

夜明け前の最後に小説の中で次のように語っています。

墓穴を掘るその時になって見ると、・・・ひとり彼の生涯が終わりを告げたばかりでなく、維新以来の明治の舞台もその十九年あたりまでを一つの過渡期として大きく廻りかけていた。人々は進歩を孕んだ昨日の保守に疲れ、保守を孕んだ昨日の進歩にも疲れた。新しい日本を求める心は漸く多くの若者の胸に萌して来たが、しかし封建時代を葬ることばかりを知って、まだまことの維新の成就する日を望むことも出来ないような不幸な薄暗さがあたりを支配していた。

明治18年(1885)に内閣制度が創設され、井上毅らが憲法草案を作成し、4年後の明治22年に大日本帝国憲法が発布されます。翌年に明治天皇は教育の荒廃を案じ、教育勅語を発し、漸く国の体制が確立しました。

近代化した国家の終着点は何処

明治維新(1868年)から欧米列強との戦争の歴史は始まる。明治維新からわずか16年で近代的な軍事国家となり1894年(明治27)に日清戦争、その10年後の1904年(明治37)には最強国家と言われていたロシアと日露戦争を戦い勝利する。しかし、輝かしい戦勝の報告の一方、海外からの借金と国債で国力はすでに疲弊し切っていて、戦争の継続は困難でした。この勝利は、近代において有色人種が白人人種に勝利した最初の例であり、欧米列強に警戒心をもたれます。1914年(大正3)に第一次世界大戦が起こります。日本は日英同盟を理由に、連合国に与してドイツに戦線布告し、大陸でのドイツの租借地だった山東半島を占領しています。しかし,国内での政治や経済は混乱が続き、1923年(大正12)関東大震災、1927年(昭和2)金融恐慌が襲う。

これ以降は、渡部昇一氏の「増補決定版・日本史」より第二次世界大戦にいたる要因を要約・抜粋します。

世界恐慌と第二次世界大戦の引き金

アメリカは第一次大戦中および大戦後のしばらくの間、空前の好景気であった。しかし、ヨーロッパの産業が復興するとものが売れなくなり、輸入制限をし、自国産業を保護しようとブロック経済論が台頭してくる。1930年(昭和5)に輸入品に膨大な関税をかける法案が成立する。他国も対抗してアメリカ商品に高い関税をかけた。その結果、アメリカの貿易高は半分以下まで落ち込んだ。アメリカの株式は大暴落し、これが世界に広がり「世界大恐慌」を起こす。当然、日本の対米貿易高は一年以内で半分となる。それはヨーロッパも同様であった。イギリスのように植民地を多く持つ資源豊富な「持てる国」はブロック経済でも不況をしのげるが、日本やドイツ、イタリアのような「持たざる国」はたまったものではない。

その結果、日本では東アジアに日本を中心とする経済ブロックをつくろうとし、ドイツやイタリアでは国家社会主義化(ファッショ化)が国民の支持を得るようになった。第二次世界大戦はドイツと日本がはじめたものとされるが、実際は日本やドイツを追い込んだのは、「持てる国」のブロック経済がきっかけだったのである。

それでも日本は高橋是清という抜群の財政家がいために、世界不況から抜け出すことができた。同時に、昭和六年(1931)に起こった満州事変をきっかけとして高度成長期に入り、順調な発展を遂げている。満州国は独立し、日本の援助のもとで驚異的な発展を遂げた。ここで満州国を認めると困るのが日本を仮想敵国と見なすアメリカだった。またイギリスも満州国を認めなかった。アメリカだけではなくソ連もシナも一致して困ると思ったのである。ソ連にしてみれば東に出ることができなくなる。シナにとってみれば、満州は歴史的に見てシナの土地ではないことを百も承知の上で、満州は清国に含まれていたのだからそれは自分たちの土地である、という理由にならない理由を掲げていた。それぞれの思惑は違うが、いずれもが満州事変を日本攻撃の材料にして、満州国を承認しなかった。

仕向けられた宣戦布告

日本を取り巻く国際環境はますます悪化していった。気がつくと日本はアメリカ、イギリス、シナ、オランダの四カ国による「ABCD包囲陣」に取り込まれて、石油をはじめとする戦略物資が全く入ってこなくなっていた。チャーチルは「イギリスを救うには、アメリカを引きずり込むしかない」と考えた。日本がアメリカに宣戦布告するように仕向けるために、日本をじわじわと締め上げて、日本を太平洋の戦に引きずりだすことに成功したのである。

日本はぎりぎりまで戦争を回避する道を探った。・・・しかし、最終的には石油の禁輸が効いた。石油がなくなる前になんとかしなくてはならないと考えた海軍は、ここに至ってアメリカとの戦争をはじめることを決意し、ハワイ攻撃などの計画を立て始めるのである。それはいずれにしても昭和十六年(1941)になってからの話で、それ以前はじわじわと首を絞められていたという感じであった。

日米戦争は1941年12月8日末明、日本海軍の真珠湾攻撃をもってはじまる。後にだまし討ちといわれるが、爆撃開始以前に国交断絶の書類が届くように計画していた。しかし、現地との手違いで日本の外交官が電報を受け取るのが遅れ、間に合わなかったというミスで、日本非難の材料に使われ「ずるい日本人」というイメージが世界にばらまかれたのである。この奇襲の事情がわかっていたので、東京裁判で有罪になった人はいない。

東京裁判という呪縛

東京裁判の判事のうち、起訴された全員に対して無罪を主張した人がいた。インド代表判事のパール判事である。しかし、このパール判事の判決書はついに裁判所で読まれることはなかった。それは、内容が筋の通った正しいものであったからである。パール判事は後に、「東京裁判のような歴史観が日本に教え続けられたならば、原爆より被害が大きいだろう」といっている。その判決書の中でハル・ノートに触れて、「あんなものを突きつけられたら、モナコやルクセンブルクのような国でも銃を取って立ち上がるであろう」というアメリカ人の歴史家の言葉を引用している。ハル・ノートとは、昭和16年(1941)11月16日にアメリカ国務長官コーデル・ハルが日本に突きつけた最後通牒ともいえる提案書である。この事実を見れば、戦争を引き起こしたのは本当に日本なのかと疑問に思わざるを得なあい。

戦線は拡大し、補給もなく戦場の兵士は困窮を極める。気力と忍耐だけで戦うが、各地で物量に勝るアメリカの戦力に敗れる。その上、日本の都市も無差別に爆撃を受け多くの市民が巻き添えとなる。止めは広島と長崎への原爆投下で終戦。完敗である。

マッカーサーのGHQにより、日本の伝統を危惧するため思想統制が始まる。東京裁判は裁判の名を借りた復讐であると理由を挙げて、渡部氏は述べている。

「第二次世界大戦以降は、世界中から次々と植民地が消えて、今や中国共産党政権が支配するチベット新疆地区、満州ぐらいのものである。渡部氏の感想であるが、「それを思うと、日本が起ち上がり、多大なる犠牲を払ってまで戦った意味は決して小さなものではなく、むしろ世界史を塗りかえるような偉業であったと言って良いのではないかと思うのである。」と。

戦後の日本独立

昭和25年(1950)6月に朝鮮戦争が勃発する。これで、風向きがガラリと変わった。朝鮮半島でソ連軍と対峙したアメリカは、そしてマッカーサーは、このとき初めて日本の主張が正しかったことに気づいた。すなわち、満州を共産圏に渡さないことが東亜の安定の生命線になる、という主張である。そして日本が行った戦争は侵略戦争ではなく、自衛のための戦争であったと身をもって知るのである。

朝鮮戦争中にアメリカに呼び戻されたマッカーサーは、1951年(昭和26)5月3日に上院の軍事外交合同委員会ではっきり証言している。「彼ら(日本人)が戦争に飛び込んでいった動機は、大部分が安全保障(自衛)の必要に迫られてのことだったのです」と。

半世紀ぐらいは占領するつもりだった日本を、すぐ独立させようと方向転換をはかり、朝鮮戦争の翌年の昭和26年(1952)9月に、ばたばたとサンフランシスコ講和条約が成立することになったのである。アメリカの本音としては、日本を共産主義の防衛線として西側陣営の砦としたいという気持ちだったのだろう。

一方、日露戦争以来、確執のあったソ連は、日本の潜在力を知るだけに、日本がアメリカ主導の下で講和条約を結び西側につくことを恐れた。そしてそれを阻止するようにとサンフランシスコ講和条約に反対するように左翼に命じた。その命令を受けて、社会党も共産党も条約署名しなかった。朝日新聞も岩波書店の雑誌「世界」もソ連を含む全面講和論を打ち出していた。南原繁東京大学総長も全面講和を主張した。

日本が四十数カ国と講和する中で、反対していたのはソ連とソ連の鉄のカーテンに中にいた東ヨーロッパに2,3カ国のみであった。

サンフランシスコ

講和条約を結んだことによって、日本の独立は回復し、GHQの占領体制も解消した。それと同時に、東京裁判の判決は実質的に無効となった。この時、支援演説をしてくれたのが、

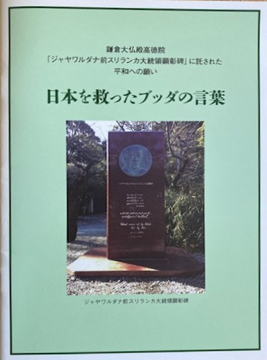

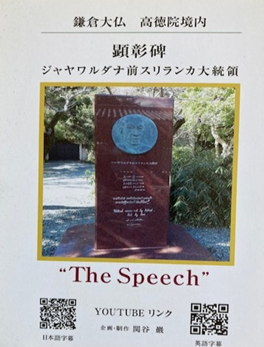

スリランカのジャヤワルダナ元大統領です。私はこの演説に感動して、小冊子「日本を救ったブッダの言葉」(2020年)を作成しました。その後、友人の関谷氏が、サンフランシスコ講和条約で演説しているジャヤワルダナ師の肉声を記録したYouTube動画を添付してくれました。

冊子 裏表紙の動画リンク

日本の伝統とは何か?

明治維新から現在まで157年経過し、大戦前の77年間は欧米列強との戦争が休む間もなく続いていました。戦後80年は海外との戦争のない平和な日々を継続していますが、東京裁判史観に捕らわれて抜け出していない。今回、初めて戦後80年について勉強しました。遅きに失した感もありますが、私なりに日本の姿を体感しました。

日本の伝統(特質)とは何かと考えてみると。

1.忍耐強い(自己を主張しない) 2.目上の人を敬う(肩書きに弱い) 3.廻りを気にし過ぎる(その場の空気に流される) 4.覚悟を決めることが出来る

これら良い面と悪い面がありますが、この日本人の特質は長い封建制度のなかで、殿様はすべてを支配できる支配者、仕える武士は主人に忠誠を誓う武士道精神が養成された。農民は絶えず上の権力に怯えながらも、したたかに生きている。商工者は下層に位置付けられているが経済の中心となり日本を支えていた。

など思いつくままに書きましたが、皆様はどうでしょうか。

参考資料

・島崎藤村:夜明け前(令和5年、99版、新潮文庫)

・国史:教科書(中学社会科用)第7版(令和書籍)

・渡部昇一:増補 決定版 日本史(扶桑社新書350、2022)