私とあなたは、思想や生活習慣、物の見方、感じ方など多少似たところは有っても、生き方は異なる独立した個人として社会を構成しています。人は実際に経験したことが記憶として蓄積され、行動を起こすときのベースとなります。考えたこともない物事や分野に関しては、知る由もありません。個人の活動では経験できる範囲は限られてきます。ある仕事に就いて専門的に勉強して、その分野を極めるには多くの時間が掛り、それ以外の物事・分野については、ほとんど知識がないことに気づきます。その頃には、社会人では定年が近づいています。以前は55歳で定年を迎え、次の仕事に再就職をして65歳くらいまで仕事をします。当然、平行して別の分野も学んでいる方もいますが、私が勤めていた頃の会社では一般的な事でした。

私ごとですが、政治・経済などについては、会社人のときは関心が少なく、新聞やTVで新しい内閣が発足したと、賑やかにニュースの紙面を飾っていても誰が総理大臣かを知る程度でした。そのようなことで、80歳過ぎまで政治・経済のことにそれほど深い関心はありませんでした。しかし、今年は戦後80年の多くの記事があり、知らないことも多く、平和憲法のもとで戦争の経験のない幸せな世代であるとのんきに構えていましたことに反省しました。

縁あって、島崎藤村の「夜明け前」を解説しているYou-Tubeでの解説記事を見た時に明治維新による歴史の展開の中で、没落する庶民の苦悩を知り、もう一度、歴史を見直すことになりました。明治維新という時代の大転換と、その後の戦争の時代について私なりに学びました。私見を10月の「生きるとは何か」(166)に書きましたので、再度、ご参照頂ければありがたいです。

明治維新とその後の戦争の時代を経た昭和100年の今、日本の近現代史を、本や数名の論客の講演を聴講し学びました。戦後の学校教育では、明治維新後の近代の歴史を学ぶ機会のないままに、社会人になって、戦後GHQによって戦前の日本の歴史を否定した民主主義国家の意味を深く考えることもなく過ごしていたと思いました。

現在進行中の政治で、初めて女性の総理大臣が誕生したことは大きな転換点です。世界の政治や経済もグローバリズムの世界から大衆に迎合するポピュリズムやトランプが主張する米国第一の自国主義が大きな流れです。初の女性総理がどのような舵取りをするか、多くの国民が関心を持って見ています。私の変化も多少勉強した日本の近現代史の経験が考え方を決めています。今後の展開を注意深く見守りたいと思います。

読書の意味

仏教を例にして述べたいと思います。

普通の生活の中では、仏教についての関心は少なく、有名な僧侶の法話を拝聴し、仏教書を読んでも、一過性の経験として、記憶に残ることはほとんどないでしょう。大きな悩み苦しみがある時に、初めて仏教の言葉が心に刺さり、深く記憶に留まることがあり、継続した関心が生まれます。

しかし、一般的には、何か特別な縁がないと仏教には興味が向きません。葬儀の時に、難しく訳の分からない読経を聴いて、死者を送る儀式だからと諦めて聞いている人がほとんどであると思います。私が仏教に向き合った縁は、40歳の頃に、妻の実家の法事で臨済宗の龍源寺に伺ったときに松原泰道師の本『迷いを超える「法句経」』(集英社、1984)に出会い、読んでみると仏教とは人の生き方を説いているのだと知って仏教書を読み始めました。その後、60歳で会社定年退職後に坐禅会や仏跡巡拝などをして多くのことを学びました。18年後に仏教の学びの成果として『生きるとは何か』(サンガ、2019)に副題で「仏教の根本には科学がある」として科学的知見を入れて解説書を上梓しました。

この経験で得たことは、分野の異なる生物学や宇宙、生命科学、脳科学などの本を読むことで知らないことが如何に多くあるかを認識し、宇宙や地球の成り立ちや生物の誕生など、世界を見る目が開けました。

仏教に関しては、最初の接点が禅宗でしたので、道元禅師の正法眼蔵を読む機会があり、最初に手にしたのは初心者にも読みやすく書かれた『現代訳 正法眼蔵』(禅文化学院編、1968)でした。そこで40歳代の私が感動した言葉が現状公案の巻きにある「仏道ならうといふは、自己をならうなり。自己をならふといふは、自己をわするるなり・・・」でした。

自己をわすれるとの言葉に“はっと”させられました。その節を要約した箇所には、

・人間の真実の生き方は自己のうちに求めねばならない。しかしそれは自己中心的な考えを貫いて行くことではなく、むしろ、そうゆう自分の在り方を否定して行くことのうちにある。それによって客観的真実がなんの爽雑物もなしに見られるのである。このように真実の自己を生かすことが他者を他者として生かすことである。

とありました。

その後、中村宗一師(禅文化学院院長)の「全訳正法眼蔵 全四巻」を購入して摘まみ読みしていました。同じ現状公案の中で、心に残った箇所は、

・人はただ、自分の能力の範囲内でしか、それを知ることはができない。ものごとの真実を知るためには、海山が円いとか四角いとか見えるほかに、そのほかの姿かたちが極まりなく、無限の世界があることを知るべきである。自分の周りがそうであるばかりでなく、自分自身のうちにも、無限の世界があることを知るべきである。

と述べられていました。しかし、勉強して気づいたことは、正法眼蔵の内容は簡単には理解できる物でないことを思い知りました。それは道元禅師が長い間の修行で得た体験の記録であり、そう簡単に得心できるはずはないのです。その事に関連して、仏教では悟りを求め、悟りを得ることが目標のように見られているが、道元禅師は同巻で次のように語っています。現代訳で示します。

・悟ったことが、必ず知識となって論理的に理解されるとは限らない。悟りの究極は修行によってすぐさま体験されるものであるが、それが自分によって気づかれるとは限らない。なぜならば、それが表面的な理解を超えていくことだからである。

簡単に理解はしようとしても難しいことですが、分野を広げて、専門家の書籍を読むことで、多くの新たな知識を得ることが出来ます。そこで得た最新の科学的知識を仏教の教えに当てはめてみると、現代の私たちにも非常に理解しやすく納得が出来ると思いました。実践をすると共に、多くの読書をすることは、経験の範囲を広げて、生きることに意味を与え、心の向上が果たされるのではないでしょうか。

補足として経験した技術を融合すると相乗効果がでた事例を紹介します。

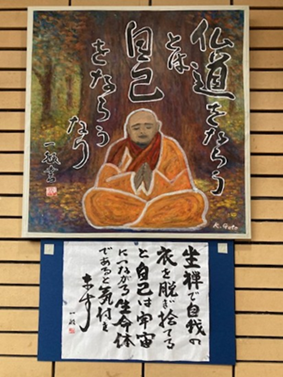

「生きるとは何か(163)」に「生きている意味を知る」と題して投稿したものの一部です。ご参考となればと思い、関係する箇所を切り取りました。絵画や書道を長らく習ってきて、以前に描いた絵画に墨で仏教の言葉を書き入れたところ相乗効果があると感じましたので、20作品制作し、個展をした紹介記事です。

色即是空の世界観

この世に存在する形ある物や私たちの身心も、心を澄まして観察すると変化して留まることがなく、固定した実体がないと仏教では教えています。大木の前で瞑想している僧侶の絵に「仏道をならうとは 自己をならうなり」と墨で書き入れたのが最初の作品です。40代の頃に感動した道元禅師の言葉です。

展示ではその意味を知ってもらうために、私なりに「坐禅で自我の衣を脱ぎ捨てると、自己は宇宙につながる生命体であると気付きます」と大胆に意訳して吊り下げました。

参考資料

・生きるとは何か(166)

・『生きるとは何か』(サンガ、2019)

・『現代訳 正法眼蔵』(禅文化学院編、1968)

・中村宗一「全訳正法眼蔵 巻一」(誠信書房、1985)

・生きるとは何か(164)