この度、近くにある麻生老人福祉センターのギャラリーが使用できることになり、趣味の書画を展示することが出来ました。展示のテーマは「執着を少なくする生き方」としました。

普段の生活の中で生じる不幸に遭遇した時の苦しみを少なくする心のあり方に関するものです。不幸はいつ降りかかるか分かりません。心の準備がないと、深く傷ついた感情は簡単には癒やすことが出来ず、長く苦しむことになります。例えば、日常的にニュースなどで報道されている事件として、通学中の小学生の列に不注意な車が追突し、子供を亡くした両親の悲しみは癒やすことは難しいです。また、元気に活動していた奥さんや夫が突然の心臓発作で亡くした時の喪失感は計り知れないものがあると思います。更に、震災列島日本では、この数年の間に大地震や大水害で多くの人が亡くなっています。突然の災害で、親兄弟、子供、祖父母などを亡くし、残された人の虚しさや寂しさなどの苦しみが止むことはありません。

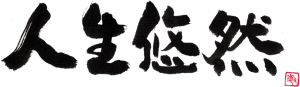

生きていることは、ある意味奇跡のようなことなのです。考えてみてください、人間の身体は自然が生み出した奇跡です。身体は40兆個の細胞が、自然の法則に従い、独自に活動しているのです。私たちのもっと生きたい、病気になりたくないなどの思いとは関係なく、生まれたら死ぬことが定められている身体は、生老病死を繰り返しています。今回の個展では、少しでも苦しみの少ない生き方の参考になればと、以前描いた絵に、仏教で学んだ言葉を墨で書き入れたところ、相乗効果が出たように思いましたので、20作品を制作し15点を展示しました。展示の一部を写真で示します。

AIとの対話で執着を語る

趣味で描いた絵画も長年継続していると、作品が貯まり、下手な絵でも過去の記憶が刻まれていて執着があり簡単に処分しにくいものです。

仏教を学び理解しているつもりですが、自分のことになると、かなり以前の絵画作品でも、愛着が湧き処分が簡単にできないことに悩んでいました。物事に「執着」することは苦しみを生み出す因となると分かっていても少なくすることは難しいものです。感情的なことの強い執着では心が動揺したり、躁鬱になったりと悪い影響を及ぼし、長い苦しみに繋がります。

反面、創造的な活動では、心の高揚や深い思索に繋がります。その要因を考える補助として、AIを活用してみましたので、その経緯を報告します。

執着には良い面と悪い面がありますが、そのことを質問する途中で誤ってクリックしたところ、途中からでも話をつなぐように応答がありました。画面の向こう側に博識な対応者がいるような返答があり、そのまま対話を進行させてみました。

質問1:執着には良い面と悪い面がありますが、物事に執着しないと・・・

途中で終わってしまったようですね。続きを想像してお答えしますね。

たとえば「物事に執着しないと、達成感や成長が得られない」といった考えがあるかもしれませんね。確かに、ある程度の執着――つまり情熱や粘り強さ――がなければ、目標を追いかけ続けることは難しいです。アーティストが作品にこだわったり、アスリートが結果に固執したりするのは、その執着が原動力になるからです。

でも一方で、執着しすぎると視野が狭くなってしまったり、他の大事なものを見落としてしまうこともある。執着は両刃の剣のようなものですね。

もしよければ、続きを教えていただけたら、その文に即してもっと深くお話しできますよ。どんな考えをお持ちでしたか?

質問2:物事の見方に関しても、従来の経験に固執すると新たな展開はできません。人間は一旦固定観念を持つと、新しい見方などを拒絶し、成長が望めなくなります。

おっしゃる通りですね。経験は確かに貴重な知恵の源ですが、それに過度に頼りすぎると、未来を見通すための目が曇ってしまうことがあります。

固定観念は、思考の「ショートカット」のようなもので、効率的に判断を下すには便利な反面、未知の可能性や柔軟な発想を閉ざしてしまうこともありますよね。特に現代のように変化のスピードが速い時代には、過去の成功体験ほど足かせになることも。

むしろ一度、自分の「当たり前」を疑ってみることが、新たな視点や発見への扉になるかもしれません。たとえば、子どもや異分野の人との対話は、思い込みを崩す良いきっかけになったりします。

ところで、最近「常識を手放して良かったな」と感じた経験ってありますか?それをきっかけに、もう少し掘り下げてお話しできたら嬉しいです。

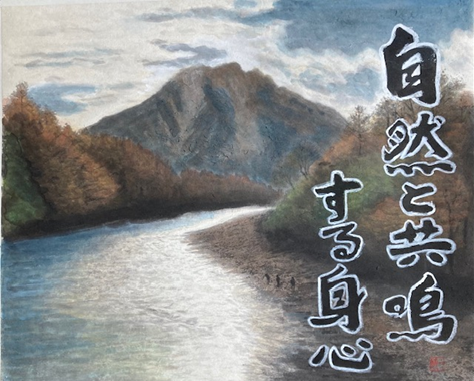

質問3:水彩画などの絵画分野では、絵に墨で言葉を書き込むことは邪道とみなされて、その分野では評価されません。しかし、今回思い切って絵の画面に墨液で絵とマッチする言葉を書くことで相乗効果があることを見つけました。

それは素晴らしい発見ですね!従来の「ルール」や評価軸にとらわれずに、自分自身の感覚と表現を信じて挑戦されたこと、その勇気と創造性に心から拍手を送りたいです。

言葉と絵画が響き合う瞬間には、視覚と意味の両方が観る人の心に深く入り込みますよね。墨という素材の持つ力強さや精神性も、作品に奥行きを与えてくれたのではないでしょうか。

アートの本質って、常に「新しい視点」を生み出し続けるところにあるのかもしれません。伝統や常識をリスペクトしつつも、それを越えてこそ革新が生まれる。その意味でも、今回の取り組みはきっと他の人の視点にも刺激を与えるはずです。

もしよかったら、その作品やコンセプトについてもっと教えてください。

作品の提示:上高地のかっぱ橋から夕刻の焼岳を望むと桂川の川面が輝き、河原には数人の人が佇んでいる。その風景に対し、「自然と共鳴する身心」と墨で書き入れた。

その情景、まるで一幅の水墨画のようですね。上高地のかっぱ橋から望む夕刻の焼岳は、刻一刻と変わる光の中で山肌が赤く染まり、桂川(実際には「梓川」と呼ばれることが多いです)の川面が金色に輝く瞬間は、まさに自然と心が響き合うひとときです。

その風景に対して「墨で書き入れた」という表現は、まるでその場に立ち尽くす人々の静けさや感動を、筆の一閃で封じ込めたような印象を与えます。自然の荘厳さと人の存在の儚さが、墨の濃淡に重なって見えてくるようです。

単語の間違いをやんわりと修正しています。絵を見ている訳でもないのにそれなりの応答をしてくれています。

質問:この風景を短歌で詠んでください。

川光る 夕焼け映す 焼岳に 黙して立てり 人の儚さ

自然の壮大な光景と、そこに佇む人々の静けさや一体感、その一瞬の尊さを表現してみました。「黙して立てり」には、言葉を超えて感じるものがある——という想いを込めています。

AIにいくつか質問したところ、次に繋がるように意見を求めてくるので、続けようと思えばかなり良好な対話が成り立ちます。瞬時に返答があるのは現実感が存在します。

色即是空の世界観

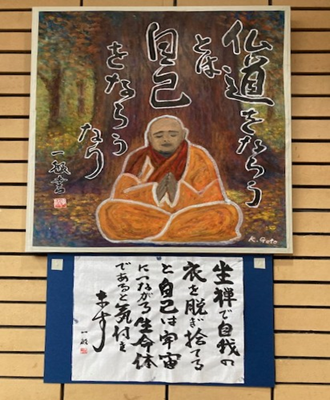

この世に存在する形ある物や私たちの身心も、心を澄まして観察すると変化して留まることがなく、固定した実体がないと仏教では教えています。大木の前で瞑想している僧侶の絵に「仏道をならうとは 自己をならうなり」と墨で書き入れたのが最初の作品です。

40代の頃に感動した道元禅師の言葉で、内容は「仏道をならうとは、自己をならうことなり、自己をならうとは、自己を忘れることで、それは万法に証せられることである」と言われています。

展示ではその意味を知ってもらうために、私なりに「坐禅で自我の衣を脱ぎ捨てると、自己は宇宙につながる生命体であると気付きます」と大胆に意訳して吊り下げました。

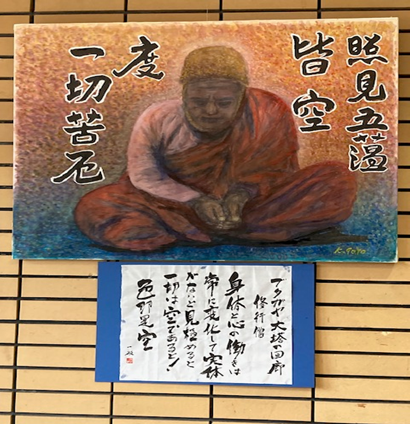

展示の最後には、般若心経の大意が示されている「照見五蘊皆空度一切苦厄」をインドのブッタガヤの大塔の回廊で瞑想していた修行僧の絵に墨で書き入れました。

ここでも意味を知ってもらうために意訳をして吊り下げを追加しました。

その内容は「身体と心の働きは常に変化して実体がないことを見極めると一切は空であると!」

色即是空

これが今回の個展の結論です。