生まれることに必然性があるか?

人は生まれる時を知らず、何時何処に生まれるかも分からない状況でこの世に生を受けます。個人にとっては全くの偶然でしかありません。両親から遺伝子を受け取りますが、その遺伝子も更に先祖から引き継がれた流れに中にあります。生物学的には種を保存することが主目的で、子孫を残すために遺伝子を引き継いでいます。しかし、両親から引き継がれた遺伝子は、全く新たな組合せで次に繋がっています。性質や容貌などは両親や祖父母にある部分は似てきますが、子供は新たな遺伝子になっていて、その後の生活環境により生き方は大きく変わり、独自性が育まれると思います。

子供の時からピアノを習い世界的なコンクールで評価を受ける人もいれば、野球やサッカーが好きで、高校、大学と才能を伸ばし、日本を代表するような選手になる人もいます。同じように高校、大学を出ても、平凡な社会人として定年を迎える人もいます。また、人生の途中で、挫折し不幸にも命を亡くす人もいます。

一般的な世間常識では、有名になり、世間から評価を受けた人は成功者であり、幸せ者で羨望の的になります。しかし、世間から成功者と認められる人でも、見えないところで厳しい修練と、大きな苦労を乗り越えていることが知られています。大多数の人は、可もなく不可もなしとして人生の中間層を形成し、細やかな幸せと少しの苦労をしています。他人と比較して、価値をつけ優劣を考えると、そこに優越感や劣等感が生まれます。自分は優れていると思うと、一時的には達成感や幸福感はあっても長続きするものではありません。また、強い劣等感を感じると、鬱積した気持ちになり、心に障害をもつことになります。生まれたからには、生きる意味とは何かを考えることもありますが、人それぞれで、生まれた時の環境(時代、場所、教育など)で大きく左右されます。

納得できるまで掘り下げる

日常の社会生活するうえでどのような生き方をしたら良いか、ヒントになるような資料がありましたので紹介します。これは夏目漱石が大正3年に学習院で学生に講演したときの記録です。「私の個人主義」(青空文庫作成ファイル)から要約して述べます。

苦悩する若き漱石

・学生に向かって漱石は、学生時代は上部だけは温順らしく見えながら、けっして講義などに耳を傾ける性質ではなく、終始怠けて暮らしていました。あなた方のように、立派な先生方の講義を聞いている方にとっては珍しいだけの講演を期待していると思いますと語り、その後の教師の窮屈な生活には合わないとして、松山中学への赴任のことも述べて、悶々とした憂鬱な日々を送っています。外国への留学する以上は多少の責任を自覚し、骨を折って何かしようと努力しています。しかし、どんな本を読んでも依然として自分の袋の中から抜け出せず、ロンドンを歩いてもみつかりそうもないので、下宿の一間の中で考えこみます。いくら書物を読んでも腹の足しにはならないと諦めています。同時に何のために書物を読むのか自分でもその意味が解らなくなってきたが、この時、私は始めて文学とはどんなものであるか、その概念を根本的に自力で作り上げるほかに、私を救う途はないのだと悟ったのです

自己本位という考えを掴む

・今まで全く他人本位で、根のない浮き草のように、そこいらをでたらめに漂っていたから駄目だと気づいたのです。私の他人本位というのは、自分の酒を人に飲んでもらって、後からその品評を聴いて、それを理が非でもそうだとしてしまういわゆる人真似です。当時は西洋人のいうことだと言えば何でもかでも盲従して威張っていたのです。他の悪口ではなく、私も現にそうでした。

私が英文学を専攻し、本場の批評家と自分の考えが矛盾すると、どうしても気が引けることになる。その矛盾がどこから出るのか考えています。そこで、自分の立脚地を新たに建設するために、そこで自己本位という四字を考え、それを立証するために文芸とは全く縁のない科学的な研究やら哲学的な思索に耽り出したのであります。

自己本位という言葉を自分の手に握ってからは大変強くなりました。彼ら何者ぞやと気概がでました。今まで茫然と自失していた私に、ここに立って、この道から行為かなければならないと指図してくれたものは実にこの自我本位の四字なのであります。

困窮の中で煩悶し自信を得る

・ところが帰るや否や私は衣食のために奔走する義務がさっそく起こりました。高校や大学にも出たが、金が足らず私立学校への職を求め、しまいには神経衰弱に罹りました。最後に下らない創作などを雑誌に載せなければならない仕儀に陥りました。その当時の文学論は記念というより、失敗の亡骸で、しかも畸形児の亡骸です。立派に建設される市街地が地震で倒れて廃墟のようですが、自己本位という考えは依然として強さをまして、著作的事業としては失敗でしたが、その時得た自己が主で、他は賓であるという信念は、今の私に自信と安心を与えてくれたと確信しています。

これらの自分の経験から学生に向かって、実社会で悩み煩悶する時があると推測されるので、自力で道を切り開いた人はそれで良いが、自分の進む道を自分の鶴はしで掘り当てるところまで進んで行かなくてはいけないでしょう。もし掘り当てることができないと、その人生は生涯不愉快で、終始中腰で世の中にまごまごしていなければならないのです。

私を模範としなさいとうことではありません。私のようなつまらないものでも、自分が自分で道をつけつつ進み得たという自覚があれば、他人の批評はどうであれ私は満足なのです。しかし、私が自信と安心をもっているからと言って同じ経験があなたたちに模範となるとは思っていないので、誤解しないでください。

私が経験したような煩悶があなた方にもしばしばおこると考えていますので、もしそうだとすると、何かに打ち当たるまで行くという事は、学問する人、教育を受ける人が、生涯の仕事としても、あるいは10年20年の仕事としても、必要ではないでしょうか。ああここにおのれの進むべき道があった! ようやく掘り当てた!と心からの叫びがあるときに、始めて心を安んずることができるのです。

あなたがたに自身の幸福のために、必要だと思うから話すが、もしどこかにこだわりがあるなら、それを踏潰すまで進まなければ駄目です。もっとも進んだってどう進んで好いか解らないのだから、何かにぶつかるところまで行くよりほかに仕方がないのです。

私は学校を出て30以上まで通り越せなかったのです。その苦痛は無論鈍痛ではありましたが、年々歳々感ずる痛みには違いなかったのです。もし私のような病気に罹った人がいたら勇猛に進むことを希望してやまないのです。もしそこまで行けば、ここにおのれの尻を落ち着ける場所があったのだということを発見し、生涯の安心と自信を握ることができるようになると思うから申し上げるのです。

漱石は若いときには目標が定まらず、悶々とした日々を送った自身の経験と、それを乗り越えて掴んだ盤石の自信を語っています。

ここまでが講演の第一篇で、次は権力と金力について、学習院という社会的地位にある学生に心得るべき話をしています。最近はやたらと国会議員や知事や市長の権力への執着が話題になっています。如何に権力の座は魅力があり、一度掴んだら何といわれようと離さない執着心には驚きます。権力や金力の魔力に誘惑されないようにと忠告をしています。

権力や金力は危険な道具

・世の中にでると、権力を使える仕事に就くことができ、何かを掘り当てるまで進む事で、ここにおのれの安住の地位があったと言い得るでしょう。しかし、権力を吟味してみると、権力とは自分の個性を他人の頭上に無理矢理に圧しつける道具なのです。

権力の次は金力です。この金力は個性を拡張するために、他人の上に誘惑の道具として使用しうる至極重宝なものになるのです。

権力と金力は自分の個性を他人の上に押し被したり、他人をその方面に誘き寄せる大変便宜な道具です。こういう力らがあるから偉いようで、その実非常に危険なのです。

第一にあなたがたは自分の個性が発揮できるような場所に尻を落ちつけるべく、自分とぴったり合った仕事を発見するまで邁進しなければ一生の不幸であると述べました。しかし自分がそれだけの個性を尊重し得るように、社会から許されるならば、他人に対してもその個性を認め、彼らの傾向を尊重するのが理の当然です。

金力は、人間の精神を買う手段に使用できるから恐ろしいのです。それを振りまいて、人間の徳義心を買い占める、すなわちその人の魂を堕落さる道具となるのです。金力には必ず責任がついて廻らなければならないのです。そこには見識を養成するばかりでなく、その見識に応じて、責任をもって富を所置しなければ、世の中にすまないと云うのです。いな自分自身にもすまないということです。

人格を備える

・今までの論旨をかい摘まんでみると、

第一は自己の個性の発展し遂げようと思うならば、同時に他の人の個性も尊重しなければならない。

第二に自己の所有している権力を使用と思うならば、それに付随する義務も心得なければならない。

第三に自己の金力を示そうと願うなら、それに伴う責任を重んじなければならない。

この三カ条に帰着するのであります。

これをほかの言葉で言い直すと、いやしくも倫理的に、ある程度の修養を積んだ人でなければ、個性を発展する価値もないし、権力を使う価値もなし、また金力を使う価値もないという事になるのです。これをもう一遍言い換えると、この三者を自由に受け楽しむためには、その三つのものの背後にあるべき人格の支配を受ける必要がある。もし人格のないものがむやみに個性を発展しようすると、他を妨害する、権力を用いようとすると、乱用に流れる、金力を使おうとすれば、社会の腐敗をもたらす。ずいぶん危険な現象を呈するにいたるのです。あなた方が将来において最も接近しやすいものであるから、あなたがたはどうしても人格のある立派な人間になっておかなくてはいけないだろうと思います。

我執が強い個性をもった人や権力や金力がある人は、人格が備わらなければ、世の中に害を及ぼすと断言しています。この世に得がたい生を受けているのです。二度とない人生です、意味ある生き方をするためには、漱石の姿勢や人格が多くの人々の支持を得ていたのではないでしょうか。現今の議員や官僚にある人達に是非とも聴いてもらいたい漱石の講演です。漱石はこの講演の2年後の1916年(大正5年)に49歳で死去しています。

漱石の周りには、彼を慕って多くの人が集まってくるので、木曜会という会を自宅につくり、自由な雰囲気で評論や自身への批判も受け入れています。出席者として鈴木三重吉、芥川龍之介、寺田寅彦、阿部次郎、岩波茂雄などの後世に名を残す人達が集っています。写真は漱石山房記念館の漱石公園にある胸像です。

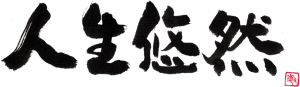

「則天去私」の言葉が刻まれています。

自然の摂理に従い、私心や我執を捨てることを到達点としたと思います。