1.地味な研究がコロナ禍を救う

目には見えない極微のコロナウイルスが全世界に蔓延して、科学や医療技術が発達した今の世でも、このような事が起こるのかと悪夢を見ているような感覚になります。新型コロナウイルスの惨事も初期対応がしっかりできていたならば、多分ここまで全世界を巻き込んだ惨状にはならなかったかもしれません。都合の悪いことは隠ぺいする人間の性格が被害を拡大させる要因の一つでもあったと思われます。

交通網が発達した現在、あっという間に欧米で蔓延拡大し、文明が高度に発達した現代において人々の暮らしを根底から脅かしています。ニューヨークやパリ・ロンドンなどの繁華街から車や人々の流れが消えています。

この暗闇の中で、驚異的な速さでmRNA ワクチン開発(米ファイザーと独ビオンテック社)がなされ、薄明かりが射してきた感もあります。まさに人間の叡智が問われています。ワクチン開発の答えを見いだしたのは一人の女性の研究者でした。船引宏則氏(ロックフェラー大学教授、細胞生物学)の書いた記事(論座2020年12月13日)を読んで感銘を受けました。大学での降格や乏しい研究費を乗り越えてmRNAの活用法を見出したのです。その記事には次のような記述がありました。

この革命的ワクチン開発を可能とする重要な発見をしたのが、当時ペンシルベニア大学でたった一人の研究室を主宰していたケイト・カリコ博士であり、ケイトさんと15年以上にわたって共同研究されてきた村松浩美博士だ2人は、実に19本もの論文で共著者になっている。

長年の研究が実を結んだ中に,一人の日本人研究者が関係しているとはうれしい話です。このmRNAワクチンの特徴について解説されている記述の一部引用します。

人間の細胞内に2万種類もあるとされるたんぱく質の設計図となる情報が記録されているのが染色体DNA。その染色体DNAは、細胞内の核という構造体の中に格納されている。ところがたんぱく質の製造工場であるリボソームは、核の外側に存在している。その工場へ核内のDNA情報を伝えるのがmRNA(メッセンジャーRNA)である。こうして、DNAの情報通りにたんぱく質が作られる。

mRNAワクチンは、人工的に合成したmRNAを細胞内に導入できれば、直ちにリボソームでたんぱく質を作ることができる。しかも、mRNAは染色体DNAに取り込まれることはないし、2日も経たずに分解されてしまうので安心だ。ところがこのアイデアは長い間研究者たちには不可能と考えられていた。RNAは不安定ですぐ壊れてしまうことから目的のたんぱく質を十分作ることができないことや、強い炎症反応を引き起こすことが懸念されていたからだ。 実際、開発されたmRNAワクチンは、保存を超低温(マイナス70度)にする必要がある。カリコ博士は、このmRNAに巧妙な細工を施すことにより、長い間多くの研究者が超えることができなかった壁を突き崩したのだ。

日本でもワクチン接種は開始され、ファイザー社のワクチンを使用しています。このmRNAワクチンはDNAに取り込まれることがないために、本来のDNAに禍根を残さないところが素晴らしいことです。分解しやすいことで超低温の保存が必要なのは、利用上の扱い難さになります。

船引氏がカリコ博士へのインタビューの最後に、研究費が獲得できず、大学からも研究成果が認められず、研究を止めようかと思ったことはなかったかと尋ねたところ、次のような言葉があり。

自分のことを評価しない人を変えるのは難しいです。自分に何ができるのかだけを考え、それにエネルギーを注ぐのです。何より大切なのは楽しむこと。

仕事や研究に取り組む極意のように思います。さすがにしっかりとした信念を持っている方です。

2.戦場の中のオアシス(中村哲医師の支援活動)

考えてみれば、たかだか100年前には世界中を巻き込んだ第二次世界大戦があり、日本の主要都市のほとんどが廃墟になりました。とどめは、原子爆弾の投下により、一瞬にして多くの人が亡くなる悲惨な事態になるまで終わらせることができませんでした。走り始めた戦争という愚行は、暴走した列車のようにブレーキがきかず脱線転覆するまで簡単には止められません。人の持つ狂気のエネルギーは、いったん点火すると制御が難しく、燃料が尽きるまで継続するようです。繰り返しなされる人間の愚行の根底には、強い欲望や怒り、憎しみ、妬みなどの感情があります。しかし、一方では哀れみや慈しみの心を持ち苦しんでいる人に憐憫の情をそそぐことにできる人もいることがこの世での救いとなります。

政情が不安定で戦乱の続くアフガニスタンの辺境の地で人々の苦悩を救ってきた日本人がいました。

30年以上に及ぶ長い間、アフガニスタンの辺境の地で人道支援をしていた中村哲医師が武力勢力から銃撃を受けて2019年12月に死亡したことは新聞やTVニュースで知っていました。最近、NHKBSスペシャル「良心を束ねて河となす―医師、中村哲、73年の軌跡」(2021年2月17日)で彼の活動の軌跡を見て、人間の素晴しさを実感しました。9年前に購入してそのままになっていた本を思いだして再読しました。

中村哲著「天、共に在り アフガニスタン30年の闘い」(NHK出版、2013年)に活動の軌跡が詳しく記述されていましたので概要を紹介します。

野山を駆けて昆虫採集していた若者が内村鑑三の本(後世への最大の遺物)の影響を受けてキリスト教に出会い、医学部に進学して医師の道を歩む。卒業と同時に地元の療養所の精神科医として勤めたとき、自殺を止めようとしたときに患者さんから「生きる意味」を問われたが、自分でもよく分からないと言いながら次のように答えています。

このとき悟ったのは、「自分」や「個人」という実態があやふやなものだということである。ヒトという生物個体としての自分はあるが、精神生活においては「自分」や「自我」と呼ぶものが、甚だつかみ所がない。「人間とは関係である」という難解なことばを理解したような気がした。哲学者で精神科医のヤスパーズは明快に述べている。

「一人で成り立つ自分はいない。自分を見つめるだけの人間は滅ぶ、他者との関係において自分が成り立っている」(46頁)

さすがに自分という本質を見つめている記述です。「自分」というものは実体のない概念でしかないことが分かると、自我を張ることも少なくなり、心は落着きます。ヒトは一人では存在できない、他人やあらゆるものと関係性の中で成り立っています。その後の支援活動を見ていると、中村哲医師には「自分」という思い込みはなく困窮している人たちへの慈しみの眼差しだけを感じます。

辺境の診療所開設

彼の海外での支援活動を追って見ます。始めにペシャワール・ミッション病院で7年(1984~09年)間働いています。2009年にペシャワールの動乱で、現地活動の中心をアフガン東部のジャララバードに移っています。当時はパキスタン全土でハンセン病患者は約2万名、ハンセン病専門医は3名のみという状態の中で、赴任した病院で敢えて「ハンセン病棟担当」を申し出ています。医療器具も満足にない野戦病院のような中で全力を尽くして働いています。

彼が赴任した1984年には国境の町・ペシャワールの直ぐ向こうではアフガン戦争が起こって、凄惨な内戦が展開していた情勢です。国境周辺は多数のアフガン難民が流入し、国境はないに等しい状況下の1986年に難民キャンプで細々と医療活動を始める。しかし、無医地区ではハンセン病以外に他の感染症の多発地帯でもあったので、アフガン山村に診療所の建設をする。そのために予定地住民との親交を深め、アフガン難民の青年たち20名を集めて「診療員」の訓練を開始。2年後に奥地にある予定地の調査をし、さらに奥地まで足を運んでいる。1992年11月に開設予定地の住民と具体的な交渉を開始し、12月には機材の輸送や現地からの人材の抜擢を始めるなど、慎重な準備をしながら最終的には5カ所の診療所を開設している。

水を求めて

次のステップはどのように始まったかの記述がありますので引用します。

2000年7月、ダラエヌール診療所で悲鳴を上げていたアフガン医師の建言を容れ、「もう病気治療どころではない」と、診療所自ら率先して清潔な飲料水の獲得に乗り出した。実際、病気のほとんどが、十分な食料、清潔な飲料水さえあれば、防げるものだったからである。残った村人たちを集め、深い井戸を掘る作業が始められた。(86頁)

井戸掘りといっても、井戸そのものは昔から現地にあった。それが涸れ、農民たちがさんざん努力して水が出ないというのであるから、一工夫が必要である。深く出来ない理由は、地面を掘ると、すぐに分かった。現地の地層は、20メートルも掘らぬうち、巨礫の層に突き当たる。子牛くらいの大きさの石が重なると、とてもツルハシでは無理である。苦労に苦労を重ねて、結局、削岩機で巨石に穴をあけ、爆薬をつめて粉砕する方法が最も功を奏した。我々は、ロケット砲や地雷の不発弾を見つけては、火薬を掻きだし、「平和利用」した。またよくしたもので、内戦中爆破が得意であった元農民兵(ゲリラ)などもいて、大いに力になった。(88頁)

現地の状況を見極めて適切な対応をしていることに感心します。結果的に彼らは2004年までに1600カ所の井戸を掘り、数十ケ村の人々が離村を避けるという大きな成果を上げています。

用水路建設

だが、飲料水があるだけでは生活できない。自給自足のアフガン農村で、農業ができないことは致命的である。厳しい旱魃が続き、地表だけでなく、地下水も枯渇し始めていた。

2003年に地方政府の要人や郡長老会メンバー、平和医療団(PMS,日本)を集め13キロメートルの用水路建設の着工式がとり行われている。これは挑戦の気概だけで、土木工事の基礎さえない状態で、コンクリートの打設作業、セメントや鉄筋組みなどのイロハを習うと共に、日本の実際の工事現場にも足を運んだとのことです。(このとき56歳)

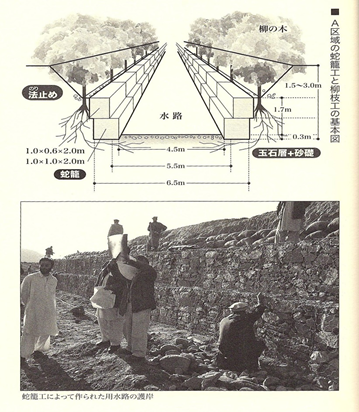

現地環境にマッチした用水路工事には日本では見慣れない工夫があり興味をいだいたので、その一部を紹介します。日本の水路は三面をコンクリートで施工するのが一般的だが、蛇籠(じゃかご)と柳枝工との組み合わせで施工している。

柳枝工を組み合わせれば、更に強靭となる。柳を籠の背面に多数植えると、無数の毛根が石の隙間に入り、「生きた籠」を加える。柳は不思議な植物で、幹が太くなっても硬いものを押し壊すことがなく、水に浸っても根腐れを起こさない。 … 現地に石工は要らない。作業員である農民は、全て有能な石工なのだ。… 蛇籠はPMS 独自に工房を作り、2003年から2010年まで、500トンのワイヤーで数万個の蛇籠を生産している。この作業員も農民を訓練したもので、今では熟練工と呼べるほどになっている。(134頁)

現地の農民を訓練して作業員を育て、彼らが後々維持管理できるようにしていることに感心します。用水路工事の基本図と作業の様子を添付します。

政情も不安定で、建設機具や物資の乏しい中、工夫と努力でこのような難事業をやり遂げていることに敬意の念が湧きます。

工法基本図と護岸作業の様子((135頁)

中村哲医師が残した言葉

戦乱の中にオアシスを残した中村哲医師の言葉には重みがあり、傾聴に値しますので記載いたします。 最終章に「日本の人々へ」と題してまとめがありますがその中で私の心に響いたメッセージの一部を書き留めます。

「信頼」は一朝にして築かれるものではない。利害を超え、忍耐を重ね、裏切られても裏切り返さない誠実さこそが、人々の心に触れる。それは、武力以上に強靭な安全を提供してくれ、人々を動かすことができる。私たちにとって、平和とは理念ではなく現実の力なのだ。私たちは、いとも安易に戦争と平和を語りすぎる。武力行使によって守られるものとは何か、そして本当に守るべきものとは何か、静かに思いをいたすべきかと思われる。

人間にとって本当に必要なものは、そう多くはない。少なくとも私は「金さえあればなんでも出来て幸せになる」という迷信。「武力さえあれば身が守れる」という妄信から自由である。何が真実で何が不要なのか、何が人として最低限共有できるものなのか、眼を凝らして見つめ、健全な感性と自然との関係を回復することである。

自然から遊離するバベルの塔は倒れる。人も自然の一部である。それは人間内部にもあって生命の営みを律する厳然たる摂理であり、恵みである。科学や経済、医学や農業、あらゆる人の営みが、自然と人、人と人の和解を探る以外、我々が生き延びる道はないであろう。

一人の日本人医師が戦乱の続くアフガニスタンの地で、たゆまぬ努力と忍耐で現地の人々の信頼を得て大きな仕事をなし得ています。そこには誠実に努力する姿があります。

ここで紹介した内容はわずかな概要だけです。興味のある方はTVのドキュメンタリー番組や、「天、共に在り」を読んでみてください。生きる意味を与えてくれます。

中村哲医師の記録がもう一つありました。

NHKこころの時代 アーカイブス「長き戦いの地で2001年11月)の再放送(2月15日)です。

アフガン活動18年目の記録。